„In Chemnitz gab es mal viele gute Künstler.“ so meine Mutter, als ich voller Begeisterung von dieser Ausstellung erzählte. Nun ist es keine Ausstellung Chemnitzer Künstlerinnen oder Künstler, aber dennoch eine Ausstellung derzeit zu sehen in Chemnitz, einer Stadt beladen mit einer Schwere, die sich bei meinem kurzen Besuch nicht sehen ließ. Eine Stadt mit Freiräumen, wie wir sie in Berlin schon lange verloren haben an Investoren, Kapitalsüchtige und Selbstdarsteller. Eine Stadt in der Kunst noch Raum haben darf, so wie derzeit im Wirkbau.

Von Weitem schon fällt der markante Turm auf, ein Turm, den ich erst umkreiste, um festzustellen, dass das Ziel meines Abends eben das Gelände ist, auf dem dieser Turm steht. Ein Industriegelände, das seine große Zeit hinter sich hat und dennoch lebt. Das noch diese Mischung aus Handwerk, Industrie und Kreativität bieten kann. Doch fast nichts lässt erkennen, dass man hier Kunst erwarten kann, noch dazu solche Kunst. Kommt man wie ich von der falschen Seite, übersieht man den Hinweis, der sich eben nur den anders laufenden bietet: Kunst durch Ausgrenzung.

Von einem überaus freundlichen Pförtner geleitet findet man schnell den richtigen Weg und betritt diese riesige Helle ehemalige Industriehalle, ohne nicht gleich davor von den beiden 2×3 m großen Arbeiten von Cornel Wachter begrüßt zu werden. Ein Portrait, einem Passbild gleich, daneben, das Bild noch einmal doch ohne Gesicht. Was bleibt: das Kopftuch. Gleich dem, worauf muslimisch religiöse Frauen so gern reduziert werden. Wirklich gesehen werden sie nicht, nur dieses Kopftuch. Es ist dies seit Jahren eine Ausstellung, die mich begeistert sein lässt. Die wirklich endlich wieder das ausstrahlt, was Kunst sein kann, doch bei aller Marktorientierung so oft verloren geht, will man doch für die potentiellen Käufer gefällig sein. Das ist verständlich, doch die Sprache, die Kunst sein kann, verstummt so oft, zu oft.

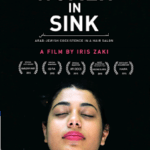

Hier, in Chemnitz ist es an diesem Ort und gerade an diesem Ort anders. Wir sehen Arbeiten von und über geflüchtete Menschen, wir sehen Arbeiten von und über behinderte Menschen, Arbeiten über Geschichte, Gegenwart und vielleicht auch Zukunft, wir bekommen Schönheit gezeigt, wo viele keine sehen. Bekommen den Spiegel vorgehalten, können, so wir zugänglich sind, unsere eigene Ausgrenzung sehen, überdenken und angestoßen, abgestoßen werden. Manches ist sehr klein, wie die Fotografien, die kaum als solche erkennbar, Räume ehemaliger russischer Kasernen zeigen, in denen versucht wurde die Heimat auf die Wände zu bringen, und andere sind groß, wie das schwere rostige Puzzle, zerlegt mit einem Riss, dass so schwer wieder zusammenzufügen ist. Dennoch wäre es möglich. Und dann die Arbeiten Tammam Azzams, der europäische Kunstwerke auf den Ruinen Syriens wieder erstehen lässt. Oder die Serie Alexanderplatz 2010-2013 von Göran Gnauschun, der Menschen, die wir zu oft übersehen, denen der Alexanderplatz auf die eine oder andere Weise zur Heimat wurde, ein Gesicht gibt, der in die Gesichter blicken lässt, an denen wir zu oft vorbei gehen.

Man muss sich Zeit nehmen für diese Ausstellung, Raum nehmen auch durch die Stickereien Sybille Loews zu gehen, die oben auch im Titelbild zu sehen ist. Die Portraits von Menschen, die irgendwo aus unterschiedlichsten Gründen emigrierten, manchmal auch ins innere Selbst. Die anfängliche Leichtigkeit der Stickereien, sie täuscht und macht die Arbeit zu einem mächtigen Instrument des Nachdenkens – wenn man nur will.

Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Mai in Chemnitz im Wirkbau, die Druckgrafiken in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen. Es lohnt sich. Es lohnt sich schon deshalb, weil sie wohl kaum in dieser Größe gemeinsam an anderen Orten zeigbar ist. Weitere Stationen werden Stuttgart, Berlin und Hannover sein, ich hörte auch vom Kirchentag in Dortmund. Seit sehr Langem war ich nicht mehr so begeistert von einer Ausstellung. Eine Ausstellung die mehr zu sagen hat, als „Kauf mich“. Und ich tue etwas, was ich sonst nicht tue: Danke sagen. Danke der Diakonie Deutschland, dass Sie diese Ausstellung möglich machten. Projekte wie dieses zeigen, dass Kirche mehr sein kann und mehr sein sollte – in Zeiten wie diesen.

Vielleicht leben heute im Chemnitz nicht mehr so viele gute Künstlerinnen und Künstler, aber große Kunst, die gibt es. Der Weg lohnt.

Schreibe einen Kommentar